L'actualité autour de Wikileaks (qui n'est pas prête de s'éteindre) permet de mettre en lumière un certain nombre de points qui me semblent très emblématiques de l'écosystème internet en général et d'une géopolitique du Net en particulier. Le politique et le juridique. D'abor

Les puces électroniques sont au coeur de tous nos appareils, mais également de la géopolitique mondiale. Enjeu majeur dans la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine, elles expliquent aussi la volonté de la République populaire de s'emparer de l'île de Taïwan, leader incontesté dans la production de semi-conducteurs.

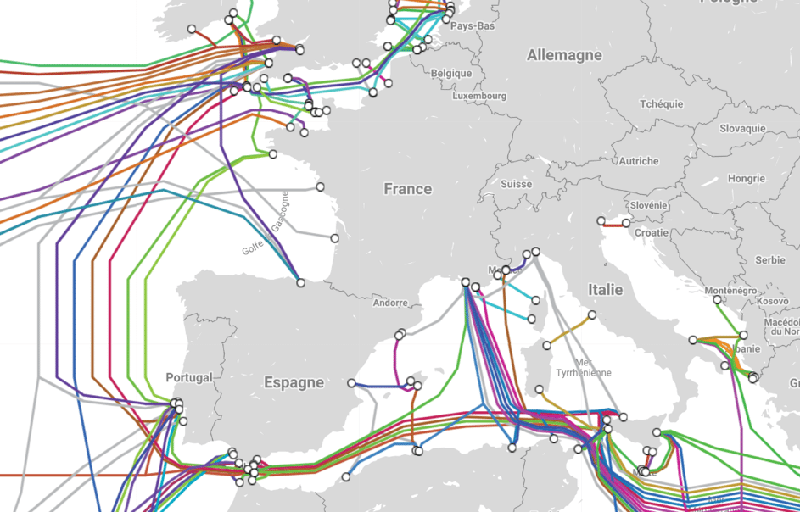

Découvrez l'importance stratégique des câbles sous-marins pour l'information numérique et le contrôle d'infrastructures vitales.

Début août, une grue sous-marine travaillant à la collecte de sable dans la baie de Kuakata a heurté un câble sous-marin de télécommunications, se traduisant par une perte de 40 % de la vitesse du réseau internet du Bangladesh. En juillet dernier, la Somalie a été totalement privée d’Internet pendant plusieurs heures en raison d’une opération de maintenance à distance du câble sous-marin dénommé « EASSy » qui relie la côte est-africaine au réseau. Ces événements ne sont pas anodins à l’échelle d’un pays : les banques, les compagnies aériennes, les entreprises, les médias et certains services gouvernementaux sont dépendants d’Internet pour fournir leurs services. Aujourd’hui, 98 % des données numériques mondiales circulent par les câbles sous-marins. C’est par exemple le cas du principal système d’échanges de la finance mondiale de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) qui dépend de la vitesse de ces câbles à fibre optique.Le numérique repose ainsi sur une infrastructure bien réelle : on dénombre aujourd’hui 473 câbles sous-marins de télécommunication, dont 25 traversent l’océan Atlantique et 22 le Pacifique[1]. Passerelles intercontinentales entre les différents réseaux filaires nationaux, les câbles sous-marins débouchent sur des stations d’atterrissement situées en région côtière. La France compte, par exemple, 13 stations d’atterrissement sur son territoire côtier connectant les réseaux filaires nationaux à 23 câbles sous-marins. Ces “routes du fond des mers”, selon l’expression de Florence Smits et Tristan Lecoq en 2017[2], sont les héritiers des premiers câbles télégraphiques du XIXe siècle dont l’emploi permit, en 1858, l’envoi du premier message télégraphique officiel par la reine Victoria au président américain James Buchanan. Le message de 509 lettres avait alors mis 17 heures et 40 minutes à traverser l’océan Atlantique. Aujourd’hui, la fibre optique permet un acheminement de l’information en temps quasi-réel. %

Il y a à peine une trentaine d’années, les technologies numériques étaient absentes de nos vies. La mondialisation progressive des échanges posait

La présidence roumaine a rendu publiques plusieurs notes des services de renseignement détaillant d’importantes opérations d’influence en faveur du candidat d’extrême droite prorusse Calin Georgescu, arrivé en tête du premier tour.